战国楚简“河澭”、“两棠”新考

吴良宝

摘 要:“河澭”地名见于上博简、清华简,目前学界均误以为河澭就是《左传》中的衡雍、战国时期的垣雍。通过考察,本文提出先秦古书与出土文献中有三个同名的“河澭(雍)”,且性质各不相同;从先秦不同文献的记载来看,《左传》中的邲指的就是《吕氏春秋》等书中的两棠(狼汤渠);《汉志》、《水经注》的记载表明,狼汤渠是一条有着多条支流的较大水道,它和济水一起分自河水、在荥阳附近分流,而邲(也就是河雍)只是狼汤渠分自河水至于荥阳附近的河段,不能把这几个地名简单地等同起来。

关键词:战国楚简 河澭 两棠 邲

作 者:吴良宝(1971— ),男,江苏新沂人,历史学博士,吉林大学古籍研究所、出土文献与中国古代文明研究协同创新中心教授、博士生导师,主要从事战国文字、战国与秦代历史地理研究。

“河澭”见于上博藏楚简《平王与王子木》篇:“吾先君庄王 河澭之行”(第2、3号简),整理者误读“澭”为“淮”,认为简文“河淮之行”指的是“黄河、淮水一带”。陈伟先生已指出,“河雍之行,就是《春秋左传》宣公十二年所记的邲之役”。“河澭”也见于清华简《系年》第十五章第76号简:“王内陈,杀征舒,取其室以予申公。连尹襄老与之争,兑之少孔。连尹捷于河澭”,整理者认为,“河澭,《左传》宣公十二年称‘衡雍’,《韩非子·喻老》作‘河雍’,在今河南原阳西,与‘邲’同地。《国语·晋语七》:‘获楚公子谷臣与连尹襄老’,说襄老被获,与简文同。”

河澭之行”(第2、3号简),整理者误读“澭”为“淮”,认为简文“河淮之行”指的是“黄河、淮水一带”。陈伟先生已指出,“河雍之行,就是《春秋左传》宣公十二年所记的邲之役”。“河澭”也见于清华简《系年》第十五章第76号简:“王内陈,杀征舒,取其室以予申公。连尹襄老与之争,兑之少孔。连尹捷于河澭”,整理者认为,“河澭,《左传》宣公十二年称‘衡雍’,《韩非子·喻老》作‘河雍’,在今河南原阳西,与‘邲’同地。《国语·晋语七》:‘获楚公子谷臣与连尹襄老’,说襄老被获,与简文同。”

《系年》所记晋、楚河澭之战也见于上博藏楚简《郑子家丧(甲本)》:楚庄王起师围郑三月,“师未还,晋人涉,将救郑,······与之战于两棠,大败晋师焉”(第6、7号简),整理者已经指出:“此即春秋宣公十二年邲之战”。此外,上博藏楚简《陈公治兵》第4号简也把这次的交战之地记为“两棠”。这样看来,晋、楚河澭之战就是《春秋》中的邲之战,也就是上博简所记的“战于两棠”。关于“河澭”与“邲”和“两棠”关系的讨论,学者间尚有争议,本文拟对此作进一步讨论。

一、关于“河澭”的地望

上博简《平王与王子木》、清华简《系年》中的“河澭”应为一事。为讨论方便,先将有关《系年》“河澭”的研讨意见引之于下。子居先生认为:

其说“河雍”即“衡雍”盖是,而言“在今河南原阳西,与‘邲’同地”则误。衡雍之地,当约在今河南孟州市槐树乡到西虢镇一带,此点可参看笔者《清华简<系年>5~7章解析》一文中第七章关于“衡雍”之地的分析。另,《吕氏春秋·不苟》言:“缪公能令人臣时立其正义,故雪崤之耻而西至河雍也。”《水经注·济水》亦言:“《竹书纪年》曰:‘郑侯使韩辰归晋阳及向。二月,城阳、向,更名阳为河雍,向为高平。’”亦皆可证河雍当在今孟州市西,而非原阳县西。而且,邲地在今河南荥阳北,无论如何也不宜说是与河南原阳西的哪个古地名“同地”的,这大概是整理者并不熟悉历史地理的缘故。

吴雯雯认为:

《左传·宣公十二年》云:“及昏,楚师军于邲。晋之余师不能军,宵济,亦终夜有声。丙辰,楚重至于邲,遂次于衡雍。”衡雍,杨伯俊先生云:“《韩非子·喻老篇》云:‘楚庄王既胜,狩于河雍。’河雍即衡雍也,战国时又曰垣雍,在河南原武废县(今并入原阳县)西北五里。黄河旧在其北二十二里。”(《左传注》,页744)又《左传·僖公二十八年》“(晋师)甲午至于衡雍,作王宫于践土”,“践土”,杨氏云:“践土,郑地,在今河南原阳县西南,武陟县东南”(《左传注》,页447)“衡雍”云:“杜《注》云郑地。以宣十二年《传》邲之战遂次于衡雍证之,杜《注》可信。……”(《左传注》,页462)……“邲”,为楚、晋两地(引者按,‘地’似‘国’之误字)交战之处,杨氏云“然则晋、楚交战处必在今郑州市之西北,荥阳县之东北”,认为“杨守敬《春秋列国图》亦列邲于荥阳东北,可云有见。”(《左传注》,页717)宣公十二年《传》云“楚师军于邲”,后“楚重至于邲”,杨注:“杜《注》‘重,辎重也。’……辎重载器物粮食常在军后,故乙卯日战,丙陈(引者按,‘陈’字似衍)辰至于邲也。”(《左传注》,页743-744)如此,则辎重丙辰至邲,故军队则行至衡雍驻扎。此如子居先生所云,不可将两者混而为一。

上引这些意见都有不妥之处,需加以分析。

首先,河澭(雍)、衡雍是两种不同性质的地名资料。从《左传》原文来看,衡雍应该是具体的城邑名;从《淮南子·人间训》“楚庄王既胜晋于河雍之间”的表述来看,“河澭”是一个范围稍大的地名。所以,“河澭”即“衡雍”的意见肯定有误。

其次,“河雍当在今孟州市西,而非原阳县西”的定位不可信。从《左传》所记晋、楚之战的整个过程来看,“(晋师)宵济”、“晋师在敖、鄗之间”以及“楚子北师次于郔”、楚君“将饮马于河而归”等,战争的发生地“河雍”肯定位于黄河以南,这个“河雍”的位置无论如何是不能挪位到黄河以北的今孟州市西的。部分学者之所以误将“河雍”定在今孟州市西,可能与《中国历史地图集》将“河阳”标注为“河雍”有关,实际上《地图集》是误把战国时期的“河阳”当做了位于今河南济源市西南的“阳樊(阳)”。

再其次,根据《水经注·济水》引《竹书纪年》“更名阳为河雍,向为高平”(也见于《史记·秦本纪》、《赵世家》《集解》引徐广曰等,时在“魏哀<襄>王四年”),这个“河雍”是在战国中期由“阳”更名而来,且位于黄河以北,与《韩非子·喻老篇》所述春秋晚期楚庄王“狩于河雍”的“河雍”并非一地。至于《吕氏春秋·不苟》中的“河雍”,由于秦国僻处西方,秦缪公的“雪崤之耻而西至河雍”自然不可能发生在今孟州市一带,所以此处的“河雍”也不能等同于上引《济水注》、《韩非子》中的“河雍”。

二 、“河澭”、“邲”与“两棠”的关系

早在1960年代,孙人和先生就提出《春秋》等书中的“两棠”就是“邲”,“两棠”与“邲”是析言与总言的关系:

《春秋》宣十二年“夏六月乙卯,晋荀林父率师及楚子战于邲,晋师败绩”,《左氏》杜注:邲,郑地。《谷梁》范注同。《吕氏春秋·至忠篇》:“荆兴师,战于两棠,大胜晋。”《贾子·先醒篇》:“楚庄王与晋人战于两棠,大克晋人。”《盐铁论·险固篇》:“楚有汝渊、两堂之固,而灭于秦”(今本“两”误“满”,此从卢文弨说)。《说苑·立节篇》:“邲之战,楚大胜晋”,又《尊贤篇》:“是为两堂之战”。棠、堂字通,是两棠即邲也。按《水经·济水注》:“济水于荥阳,又兼邲目。《春秋·宣公十二年》晋楚之战,楚军于邲,即是水,音卞(《公羊》何注亦云“邲水”)。京相璠曰:在敖北。”是荥阳境内,济水所经,小水及支流皆得邲名。《汉书·地理志》河南郡荥阳县:“卞水、冯池皆在西南,有狼汤渠(《水经·河水》及《济水注》并作“蒗荡渠”,《说文》作“浪汤渠”,同),首受济,东南至陈入颍。邲、卞一音,则邲即卞也。窃疑卞水、冯池一源二派。《济水注》:“济水又东,砾石溪水注之,水出荧阳城西南李泽,泽中有水,即古冯池也。东北流,历敖山南。《春秋》晋楚之战,设伏于敖前,谓是也。”冯与卞、邲,声亦相近。因以邲冒境内济水之水流。故狼汤渠亦有邲名。此所谓“又兼邲目也”。两棠即狼汤,文异音同。楚败晋师,即在此处。《水经》“河水东过荧阳县北,蒗荡渠出焉。”盖荧阳北,河水与济水,激泆为狼汤渠,故或云受济,或云出自河也。今考邲之战,《左氏传》云“晋师遂济”,又“楚将饮马于河而归”,闻晋师既济,又云“士季使巩朔、韩穿帅七覆于敖前,故上军不败。赵婴齐使其徒先具舟于河,故败而先济”,又云“桓子鼓于军中曰:‘先济者有赏’,中军、下军争舟,舟中之指可掬也”,又云“宵济,亦终夜有声”。此可推知晋师渡河,进退以狼汤渠为始终。不特此也,《传》又云:“楚师军于邲,晋之余师不能军。丙辰,楚重至于邲,遂次于衡雍(僖二十八年《传》注云,衡雍,今荧阳卷县)”,又云“祀于河,作先君宫,告成事而还。”衡雍盖因狼汤渠而得名者。《尔雅·释水》:“水自河出为灉。雍与灉同。”(见邵晋涵《尔雅正义》)……河济横泆为狼汤渠,故名此为衡雍欤。楚败晋师,盖在河与衡雍之间,非狼汤莫属。《韩非子·喻老篇》:“楚庄王既胜狩(当作晋)于河雍,归而赏孙叔敖”,《淮南子·人间篇》:“昔者楚庄王既胜晋于河雍之间”,注云:“庄王败晋荀林父之师于邲。邲,河雍地也”,尤为战事在狼汤之明证。总言之,则曰战于邲、军于邲。析言之,则曰战于两棠、两堂之战。两棠即狼汤,可无疑矣。”

上博简研究者支持“两棠”即“狼汤渠”、“两棠”与“邲”是析言与总言关系的说法,认为“邲为汴水,入荥阳曰蒗荡渠,即简文‘两棠’”。本文认为,上引“两棠(堂)”即“狼汤渠”的意见是正确的,但“两棠”与“邲”是析言与总言关系的意见不可信。

上古音两、狼均在来母、阳部,棠、汤均在阳部,透、定均为舌头音,音近可通。传世文献中从尚声之字与唐可通,而唐与从昜声之字可通,战国齐文字中的“啺”地(《古陶文汇编》3·649、《古玺汇编》0147)即《左传》襄公六年的“棠”,更是二者直接通假的佳证。《汉志》的狼汤渠,北大藏秦简中作“阆簜渠”,地名用字虽不同,都是战国及秦汉时期的“两棠(堂)”。狼汤渠是古代著名的沟渠,即《史记·河渠书》中的“鸿沟”;史迁引大梁墟中人之语亦称作“河沟”:“秦之破梁,引河沟而灌大梁,三月城坏”。

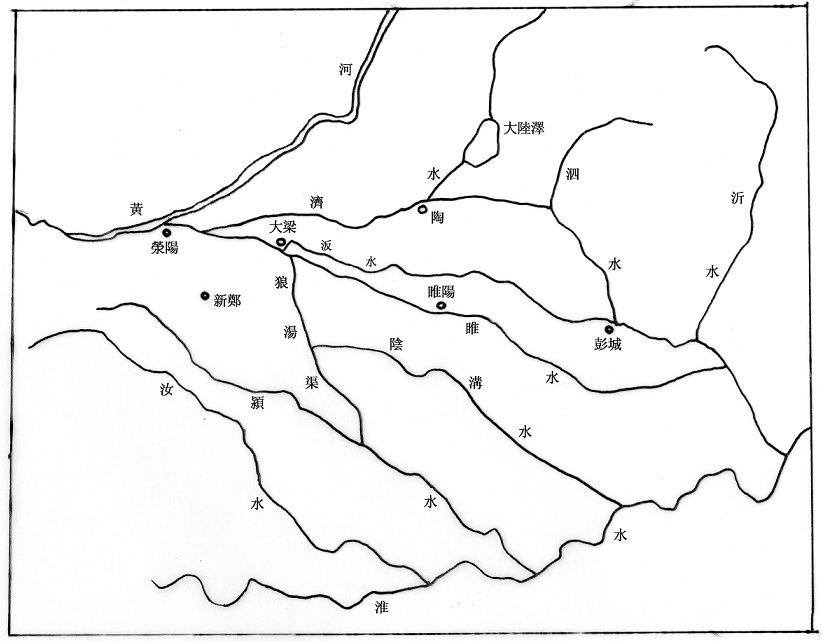

史念海先生认为,“根据《水经注》的记载,鸿沟系统应该包括狼汤渠、汳水、获水、睢水、鲁沟水和涡水等。……如果说得更明白一点,应该是汳水、睢水、鲁沟水和涡水都是由狼汤渠分出。因为最初由黄河分流出来的只是一条狼汤渠,狼汤渠继续前流,才先后又分出这几条管道。这几管道分出后,狼汤渠本流仍然单独存在”,“狼汤渠分河的地方是和济水在一起(原注:《水经》:‘汳水出阴沟水于浚仪县北’,《注》:‘阴沟即蒗荡渠也。’蒗荡渠也就是狼汤渠)。狼汤渠和济水一块由荥阳附近分河东流,在荥泽东南才分开各流。济水由黄河分出本是很早的事情。狼汤渠后开,实际乃是引用济水,……狼汤渠的本流和济水分开后,在今河南开封县南折向东流,一直流到今河南淮阳县东南入于颍水。”按照这个“最初由黄河分流出来的只是一条狼汤渠”、“狼汤渠分河的地方是和济水在一起”的意见,狼汤(两棠)是有着多条支流的较大的水道名,而邲水则是狼汤渠分自河水至于荥阳附近的河段,所以两棠、邲之间是总言和析言的关系,上引孙人和先生的意见把二者的关系正好弄颠倒了。

图一 狼汤渠示意图

(水道底图取自史念海《中国的运河》)

明确了狼汤渠的源流以及“两棠”与“邲”的关系,可以知晓楚、晋交战的“河澭”就是《左传》中的“邲”,指的是狼汤渠与济水分流之前的区域。《尔雅·释水》“水自河出为灉”邵晋涵《正义》:“楚庄王之河雍,是莨荡渠初出之灉也。”《左传》成公二年说“襄老死于邲”,清华简简文则说“连尹捷于河澭”,所指实为一事。正因为如此,《平王与王子木》第3号简、《系年》第十五章简文所说的“河澭”与《韩非子·喻老》所说楚庄王狩地的“河雍”都不必实指具体的某个地点,自然也不能把它混同于城邑名“衡雍”。

目前学者都将“邲”解释为城邑名,依据的大概是唐宋以来的《元和郡县图志》、《路史》、《清一统志》等书,这些文献多是先引用《水经注》,然后说“郑州东有邲城”。今按,《水经注·济水注》云:“济水又东,迳敖山北,《诗》所谓‘薄狩于敖’者也。其山上有城,即殷帝仲丁之所迁也。皇甫谧《帝王世纪》曰‘仲丁自亳徙嚣于河上’者也,或曰敖矣。······济水于此又兼邲目。《春秋·宣公十二年》晋、楚之战,楚军于邲,即是水也,音卞。京相璠曰:‘在敖北’。”仔细看注文,并没有说流迳敖山的济水这一带有邲城,可见学者对《水经注》的文字理解有误。现有的部分工具书将《春秋》经传中的“邲”笼统地解释为地名,甚至设立“邲邑”条目,这是需要留意并纠正的。

编辑:赵露晴 初审:刘雯 复审:俞林波 终审:张兵