刘传霞,济南大学文学院教授,文学博士,山东省教学名师,济南市专业技术拔尖人才,山东省首届签约文学评论家,兼任山东省当代文学研究会副会长、山东省茅盾研究会副会长、山东省人文社会科学研究基地“女性文学与性别政治研究中心”负责人、首都师范大学“女性文学研究中心”特聘研究员。曾任中国当代文学研究会女性文学委员会副秘书长。主要从事现当代女性文学与性别文化研究。

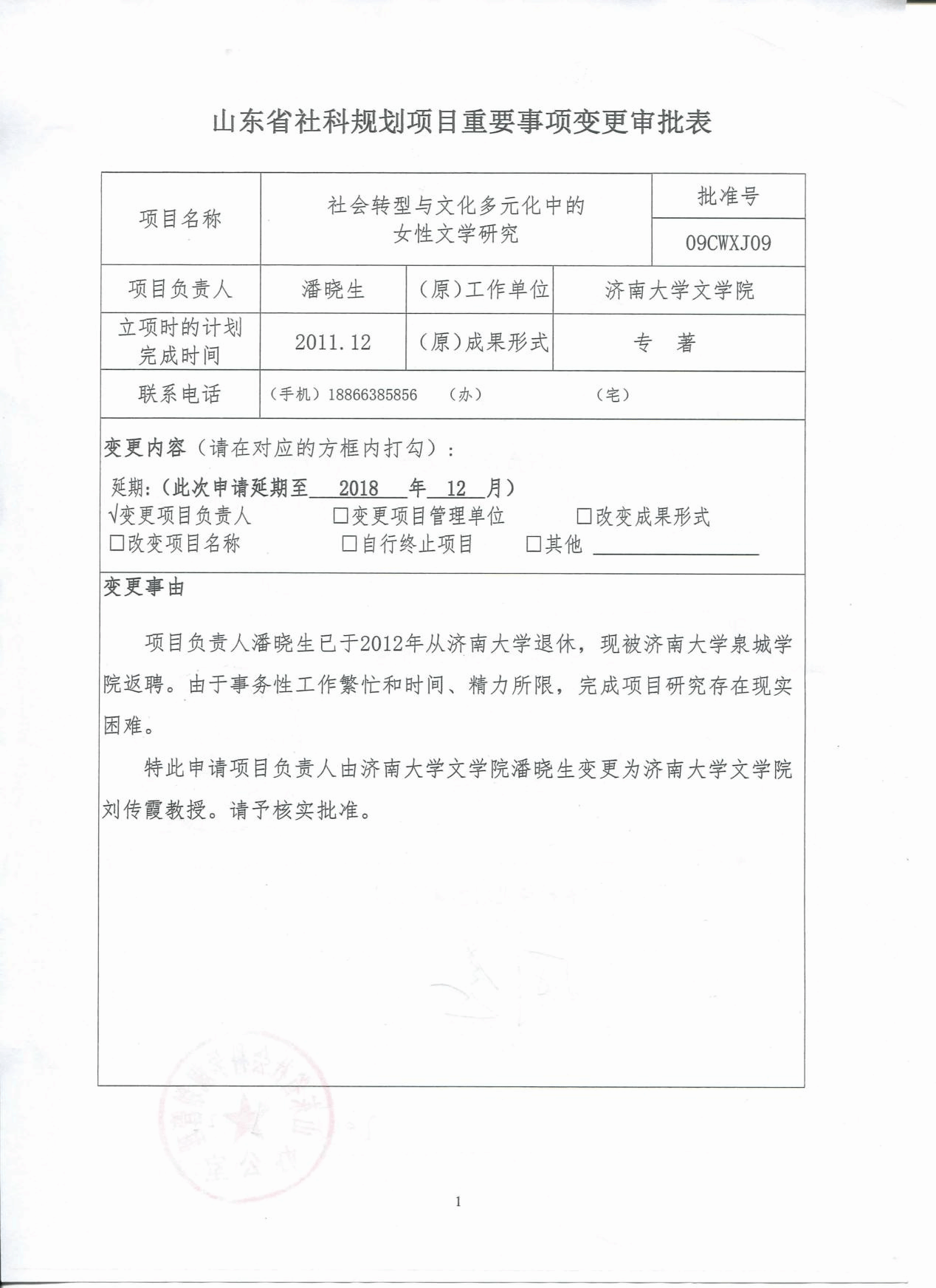

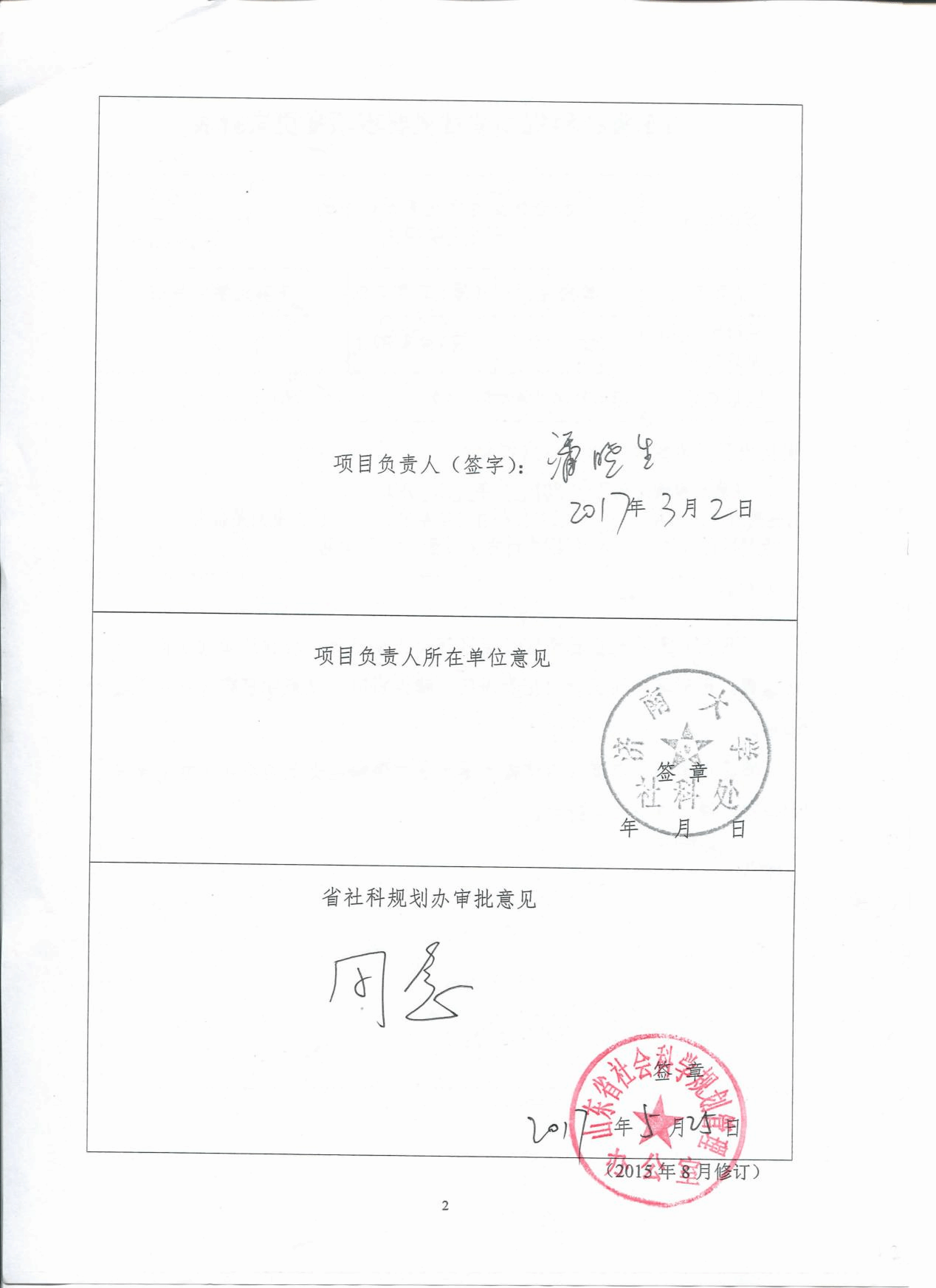

主持国家社科基金“马克思主义女权主义视阈中的‘十七年’女作家创作研究”、“当代文学劳模书写研究”,教育部人文社科基金“中国当代文学男性形象再现研究”、“中国当代文学身体政治研究”,山东省社科规划项目“社会转型与文化多元中的女性文学研究”“身体叙事与自我认同”“论中国文学现代性叙事与性别建构”“20世纪中国文学社会性别研究”。专著《中国当代文学身体政治研究》获得山东省社科优秀成果二等奖,专著《被建构的女性:中国现代文学社会性别研究》《女性·历史·叙事》、论文《论现代文学叙述中妓女形象谱系与话语模式》分别获得获得山东省社科优秀成果三等奖。出版《中国当代文学身体政治研究》《被建构的女性:中国现代文学社会性别研究》《女性·历史·叙事》等专著3部,在《南开学报》《文艺争鸣》《当代作家评论》《妇女研究论丛》《小说评论》等刊物发表论文百余篇,被人大报刊资料《中国现代、当代文学研究》《影视文学》《文艺理论》全文转载以及《现当代文学文摘》摘录10余篇。

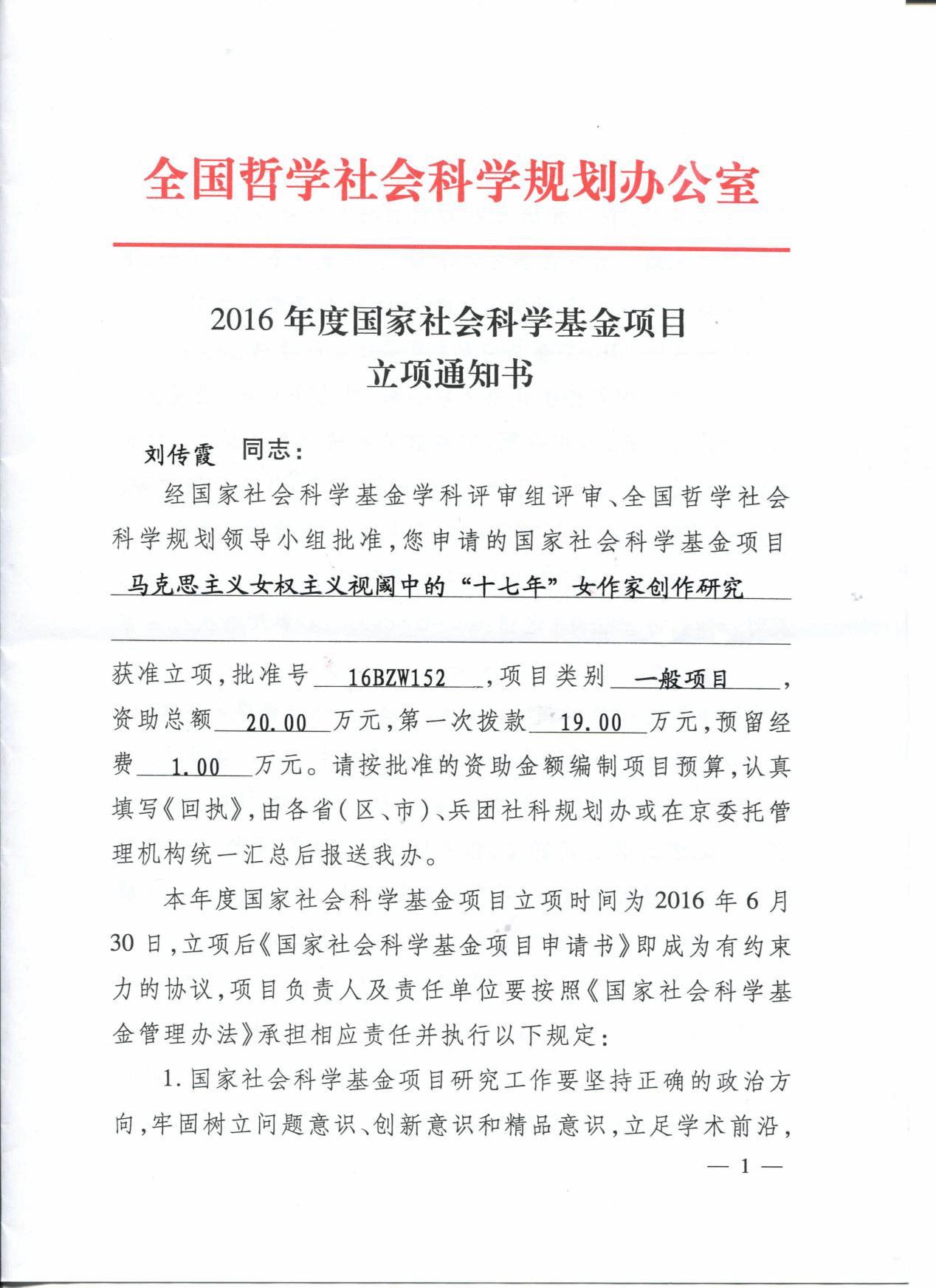

国家社科项目《马克思主义女权主义视阈中的“十七年”女作家创作研究》简介

刘传霞教授主持的国社科项目“马克思主义女权主义视阈中的‘十七年’女作家创作研究”(项目编号为:16BZW152),本成果将“十七年”女作家创作与中国的社会主义妇女解放运动紧密结合起来,不论是对“十七年”时期女作家所描绘的新中国妇女生活图景的多方面探讨,还是女作家所创作的中国妇女新形象的深度分析,都将中国社会主义妇女解放运动的历史文化维度纳入其中,与封建时代以及现代中国新民主主义时期的妇女命运、妇女形象、性别观念进行比较,在与现实的横向联系与历史的纵向比较之中,对“十七年”女作家创作的贡献以及存在的问题作出评析。通过历史与现实的纵横比较,本成果认为,马克思主义以及马克思主义女权主义所提出有关妇女解放方法与路径适合中国的妇女解放历史,作为后发的现代性国家,中国妇女,尤其是底层妇女,参与民族、阶级以及公共活动是妇女获得解放、建立自我主体性的重要路径,中国共产党领导与推行的自上而下的妇女解放运动对妇女主体建构有着不可忽视的建构作用,妇女解放运动不能独立于其所置身政治经济、社会文化之外;而“十七年”女作家创作既是中国社会主义妇女解放运动的时代精神肖像,同时也是多重历史力量互动的产物,它催生了性别平等、社会公平等现代性别观、价值观的形成与传播,为现代中国女性文学提供了新的文学表现领域、文学形象和审美风格。

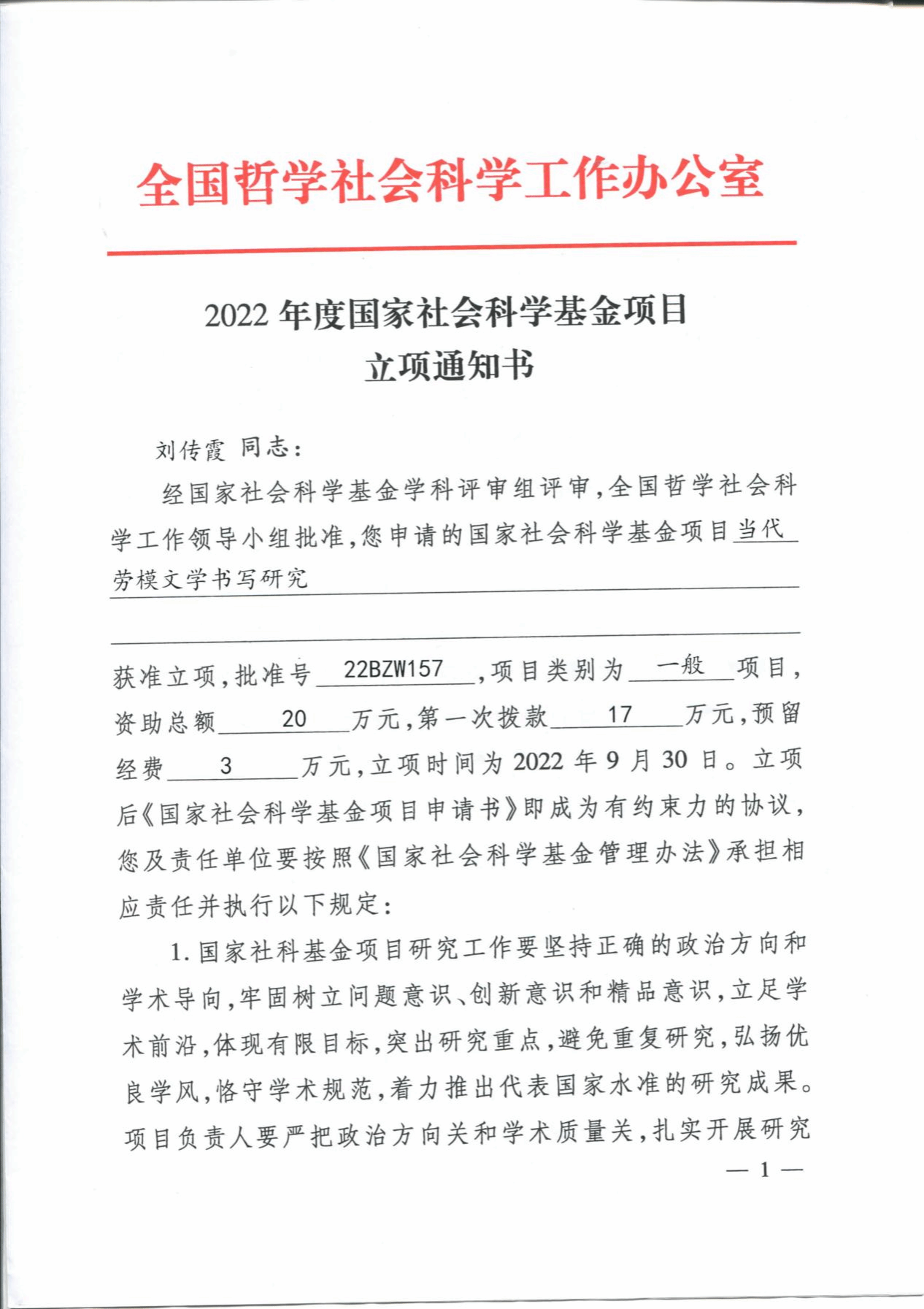

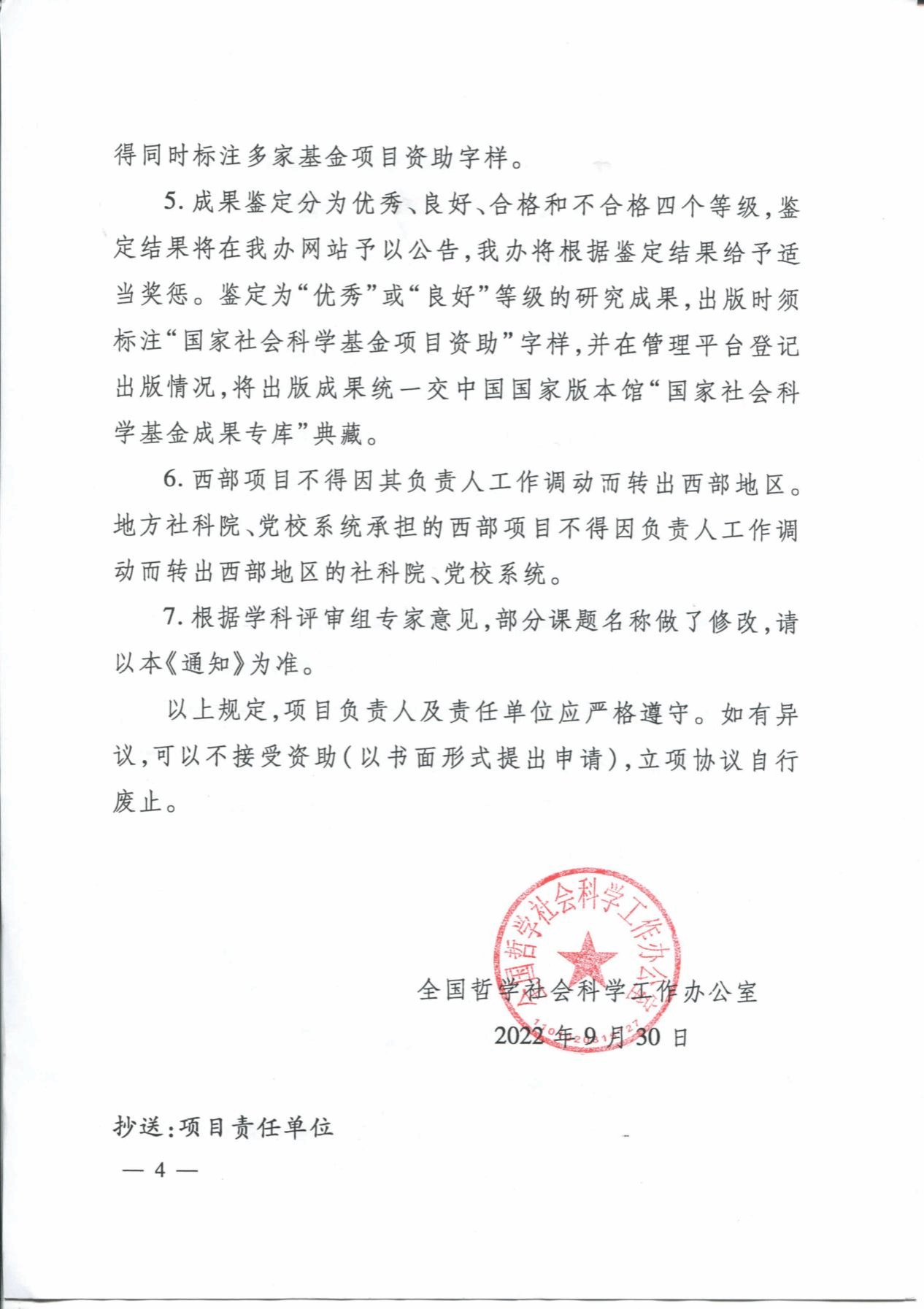

国家社科项目《当代劳模文学书写研究》简介

刘传霞教授主持的国社科项目“当代劳模文学书写研究”(项目编号为:22BZW157),该项目反思文化激进年代的“泛政治化”文学研究以及消费主义时代“去政治化”“无思想化”的纯粹文学研究,回到具体历史语境,在历史与社会结构之中分析当代劳模文学书写;通过当代文学劳模书写的整体性研究,重申审视中国社会主义文学实践的独特性和文化意义;打通文学研究与政治思想研究、社会文化研究、历史研究之间的壁垒,探讨中国劳模文化、劳模精神的构建历史以及在“新时代”的继承与发展。

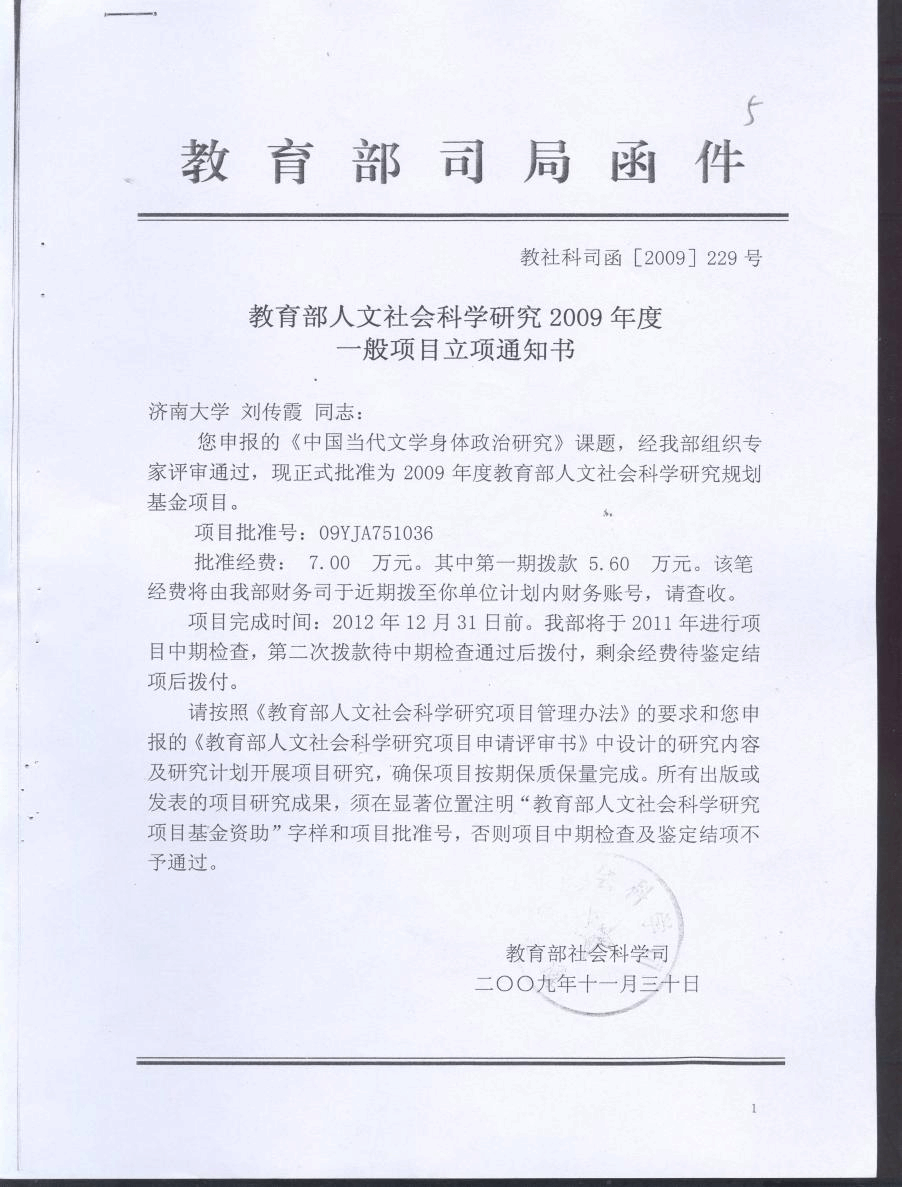

教育部人文社科项目《中国当代文学身体政治研究》简介

在当代文学史的发展脉络中、在政治文化诗学的视野中,来分析考察各种身体的文学叙述以及与之相关的文化事件、文学现象;梳理中国当代文学身体史,在具体的历史语境中,剖析中国社会的各种权力如何在合作与对抗中建构国人身体,以及作为个体的人,尤其是知识分子如何在对规训的臣服与反抗中确立自我身份,寻求自我认同;考察当代身体文化建构、形成、发展的过程和结果,站在历史的纬度上对其中的成因进行分析,以现代人文意识、独立健全的自我意识为基点,对结果做出历史性的评析和价值认定,即开掘当代身体叙述的批判性、颠覆性,又关注当下中国文学的身体叙述,尤其是其中所存在的消费性与欲望化倾向。从身体政治层面来系统化地考察当代文学的发展与流变,为原来的政治、文化、经济等作为聚焦点的文学研究增加一个新的分析点、观察点,让我们对原来被忽视、零散的文学现象有一个新的认识,警惕其中存在可能连续发展的问题,认清我们每个人与“自我”相关联的身体都是存在于一个特定时空之内,它并非是一个完全自我的存在,而是受到各种话语权力的操控的,同时通过对身体合理开发与引导,也可以对社会文化的发展产生前导性的效果。这种切身性、贴身性的研究,尤其是对女性主义的身体叙事在中国所遭遇的复杂与吊诡的效果进行剖析,也为我们提供一个检讨、审视中国当代社会从1980年代以来以西方文化为资源或参照系统的身体理论,照顾到中国文化的本土性。

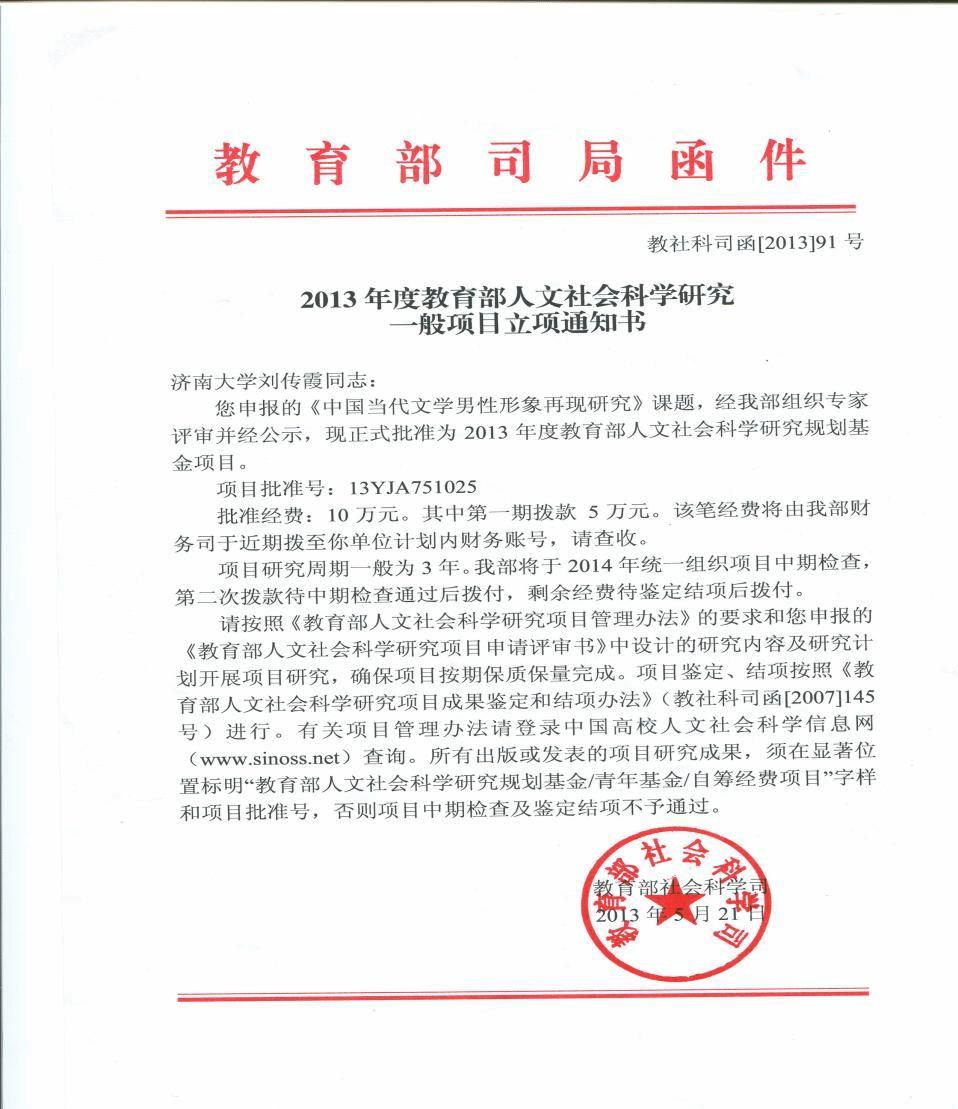

教育部人文社科项目《中国当代文学男性形象再现研究》简介

借鉴性别研究和文化研究的理论,探讨文学再现与性别建构的关系,在当代文学史的发展脉络中,考察各种文学门类的男性再现,以及相关的文化事件、文学现象所包含的性别建构话语,分析当代文学中的男性形象,尤其知识男性性别建构的文学话语史。在具体的历史文化语境中分析当代中国男性渴求“男子汉”气概的复杂心理,探查其中所蕴含的政治、文化、历史因素,探究当代中国社会时不时就会出现“阳衰”焦虑的政治文化动因。用社会性别来分析长期占据社会政治文化中心的男性,对改变人的认识觉悟和不平等的权力关系会起到了巨大作用,更加有利于厘清社会性别的文化建构性,能够对忽略男性性别建构的中国女性主义文学批评做出补充,检讨、审视中国当代社会以西方文化为资源或参照系统的社会性别理论研究,使其走向本土化。本课题的选取和开展会拓展中国女性主义文学批评、当代文学的研究空间,使女性主义文学批评走出学术的边缘境地,同时,为当代文学研究提供新的生长点。

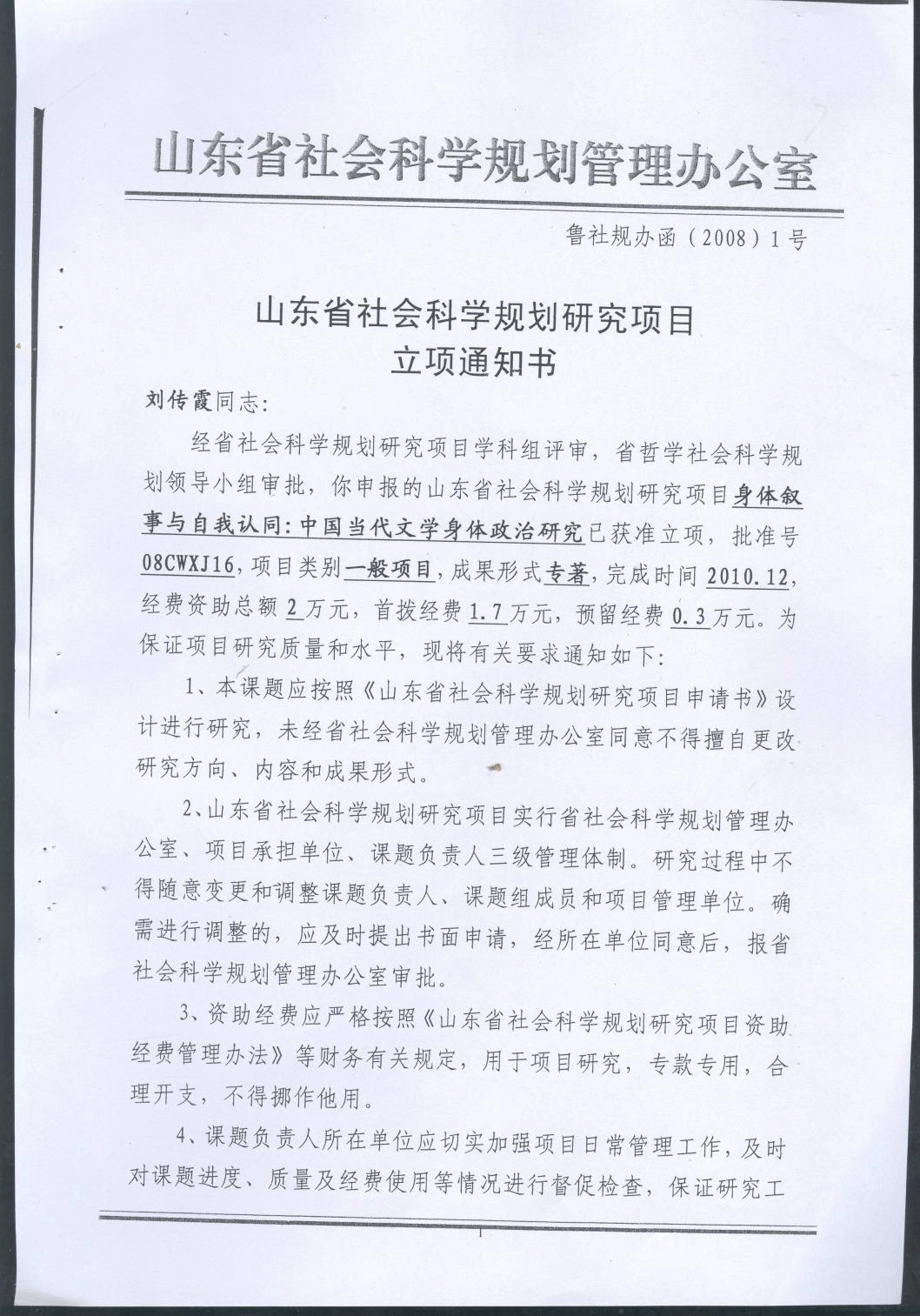

山东省社科项目《身体叙事与自我认同:中国当代文学身体政治研究》简介

山东省社科项目《20世纪中国文学的社会性别研究》简介

山东省社科项目《社会转型与文化多元化中的女性文学研究》简介

撰稿:刘传霞 编辑:李洋彬 终审:范丽敏